Taiwan Lit and the Global Sinosphere

大和民族的衣裳: 近現代東亞場域中和服論述、資本與性別政治

前言

十九世紀末到二十世紀中葉日本帝國的擴張與崩壞的歷史過程中,「和服」始終具有重要的象徵意義。甚至到二十一世紀今天,由於帝國崩解後在戰後東亞所延伸與殘存的種種政治問題,使得和服在今日依然有其特殊性。本論文主要探討日本帝國統治與其後,和服如何被詮釋與動員,重新解析其一個世紀以來的歷史位置。

從宏觀角度來看,日本和服不論在現實面變化或是意涵的論述,並無法切離19世紀末以來帝國日本的歷史發展,但是這個問題點在當代的和服相關討論中卻經常被忽視。目前和服相關研究,尚未能有效處理這個問題,就日本學界而言,和服研究方法上以服裝理論與民俗文化研究為主流,範圍局限於日本國內,屬於日本「外部」的和服始終沒有進入問題意識之中。而台灣相關和服專論非常缺乏,通常傾向從日治時期台人複數衣著種別來討論和服,對其現象多從皇民化時期「同化」政策來理解,而未跨越殖民期進行鳥瞰,考察範圍也多局限於台灣一地。1代表性專書有葉立誠,《台灣服裝史》,(台北:商鼎文化出版社,2001),頁55-112,以及吳奇浩,〈洋風、和風、臺灣風:多元雜揉的臺灣漢人服裝文化(1624-1945)〉,(2012) ,南投:國立暨南國際大學歷史學系博士論文;雖然都整理爬梳了混雜多樣的服裝狀況的著作,但和服部分的討論偏重於同化意涵。另外,吳奇浩在和服部分的討論,雖進一步關照到同化之外的要素,但惜未深入分析,參閱吳奇浩〈喜新戀舊:從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉,《台灣史研究》,第19卷第3期,(2012.9),頁201-236。如何有效結合不同領域累積有關和服的學知,將視野的時間與空間軸做進一步的開展延伸,無疑是極具挑戰性的課題。

本文第一節探討近代日本的和服論述,與和服形態的現實流變。在討論殖民地和服問題之前,有必要先回到日本近現代史脈絡中,理解所謂「民族服裝」的時代特徵。和服作為「民族服裝」的既有框架,在此將不再是不變的前提,相反地,本節將之視為問題對象,並爬梳日本國家近代化過程的和服之「變」。第二節在從帝國史觀點,考察殖民地台灣的和服意涵。上述富國強兵的時代課題下,日本近代服裝的變化,特別是和服之「變」,如何影響日本帝國最初的殖民地統治?本節試圖重新思考和服與同化的關係,指出以它作為同化教材的可能性與矛盾性。第三與第四節,分別對台灣人女性與男性的和服經驗進行分析。與既有研究不同之處在於,本文以服裝學對和服的調查研究為基礎,從它「衣服」的物理性與附隨的著衣技法作為切入點。暫時離開「同化」的抽象理念,回到以穿著者為主體,指出台人女性與男性和服經驗中的性別特徵,以及其異同之處。第五節討論和服在戰後台灣的位置,去和服是否能成為去殖民地的具體實踐?帝國之後,殖民地和服何去何從?第六節提出現代東亞和服論述的幾個問題點,包括圍繞和服的歷史記憶,戰後日本文化復興的議題,以及產業界的現實利益。

一、近代日本的和服論述

1. 範疇化·性別化·傳統化

和服成為近現代日本的時代課題,與明治維新期的服裝近代化密不可分。面對西方列強優越的軍事力、科學技術等帶來近代化衝擊,一方面如何積極建設近代化國家以救亡圖存,另一方面,如何在西潮中確立國族主體性,凝聚集體認同與民族意識,同時成為國家社會的重要議題。1872(明治5)年太政官布告339號正式規定了文官大禮服,為男性官員服裝西化之嚆始。在各種制度與物質近代化變遷中,到底要扮演日本人、還是扮演西洋人,成為近代日本人必須面對的衣裝選擇。1井上雅人,〈近代化と民族化--明治時代における和服の近代化をめぐるファッション論〉,《民族芸術》,第20号,(2004),頁42。近代化的兩面性,影響了近代日本和服論述朝向三個方向展開。

第一,和服的範疇化:「和服」顧名思義即「和」人之「服」。這是幕府末期相對於「洋服」「西洋服」的出現,而將自己穿的衣服稱為「和服」「日本服」。1小池三枝,《服飾の表情》,(東京:勁草書房,1991),頁52。小池以二葉亭四迷在1887(明治20)年左右發表的長篇小說《浮雲》為例,指出小說中將日人既有的衣服稱為「日本服」。其實原本「著物(kimono)」是日本人之間更普遍的稱法,意思就是「衣服」。1至於現代日本人衣著已經以洋服為主,而「著物」一詞則成為傳統日本服,即「和服」的代稱。明治之後「和服」作為一個範疇的成立,乃是相對於洋服/他者所產生的自我意識。第二,和服的性別化:和服論述經常隱含著性別角色扮演上男女有別的前提。和服研究者認為,明治政府主導的服裝西化運動中,洋服與和服被賦予性別上不同的政治意涵。和服被視為象徵國家獨立自主、代表國粹的優美服裝,在日本近代國家國體形成中,和服被定位為具有價值的衣裳。但對象是女性而非男性,因為推行近代化過程中的日本,現實上男性不可能以和服為其服裝。男性的洋服是攝取西洋文明必備品,而女性的和服,則成為象徵國粹的無價之寶。1參閱:馬場まみ,〈近代化と服装 : 洋服と和服の意味〉,《日本衣服学会誌》53(2),(2010.3),頁13。根據《大辭林》第三版,「國粹」意為:「根植於傳統的國族之美與特長」,而「國粹主義」指:「認為本國傳統文化優越於他國,並且用排外態度加以保護與推廣的一種思想」。馬場原文中使用的是「國粹主義」一詞,筆者同意馬場論文的主張,此時期女性和服被賦予的政治意涵,充滿了國粹主義的色彩。但就用詞而言,正確地說,明治政府期待女性和服成為代表「國粹」的服裝,而非期待和服成為代表「國粹主義」的服裝。當然,寄望和服代表「國粹」的過大期待,導致和服在某些場合成為「國粹主義」的象徵。近代日本有關和服的討論主題與數量,多以女性和服為中心。第三,和服的傳統化:服裝的西化與和服傳統化的過程幾乎呈現並行而進,和服被視為「傳統」,在它被賦予「民族服裝」地位的同時,也不斷有對抗論述從歷史與民俗學研究考證,指出近代日本所謂「和服Kimono」,不過是多樣的服裝種類之一。1可參閱村上信彥,《服装の歴史〈1〉キモノが生れるまで》,(東京:理論社,1974)。柳田國男,《木綿以前の事》,(東京:岩波書店,1979)。以人類學說法,民族服裝屬於一種「創造的傳統」。而和服的近代就是在「傳統」的地位上獲得新生。

2. 傳統即流行

在論述之外,近代和服的型態變遷,遠超過所謂「傳統」形象。事實上以傳統為名的和服顯現西方美學的吸收,幾乎是與洋服風潮同步。服裝的西化並不單純只是由和服到洋服的種類切換,較普遍現象是在既有服裝中添加西洋風味,也就是融入西洋美。這種形式出現在日本的和服,也出現在近代中國的服裝西化過程中,特別兩地都是以女性服飾更為明顯。受到西方美學的影響,和服在明治晚期也開始發生變化。

西風東漸帶給和服的影響,表現出三個特點:第一在布料的花樣變化上,傳統上和服的花樣以植物為中心,受到西方流行趨勢影響,西洋花草、人物、風景、西洋畫的模樣也開始出現。而西洋式的植物、繪法也滲透到植物畫花樣的傳統路線之中。這種傾向出現在當時白木屋、松坂屋、三越、松屋等販賣和服的全國性大商號的雜誌圖錄中。1原田純子,〈近代日本の和服模様にみる西洋趣味〉,《神戸文化短期大学研究紀要》,第22号,(1998.03),頁103-104。第二,描寫此類和服花樣的文字敘述形態開始有了轉變。在西風東漸的時期,時裝產業界開始以片假文字標示舶來色彩與樣式,逐漸取代原本的漢語表達。比如「クリーム色」(乳白色)即是一例。1原田純子,〈近代日本の和服模様にみる西洋趣味〉,《神戸文化短期大学研究紀要》,第22号,(1998.03),頁103-104。第三,身體比例是汲取西洋美的重點項目。和服以洋服為範本,嘗試著改變上身與下身的比例分配,最明顯的是大正時期女性和服在腰帶上的變化,流行將腰帶位置上移,讓下半身顯得修長。1小泉和子編,《昭和のキモノ》,(東京:河出書房新社,2006),頁45。當時漫畫作品也誇張地表現了男性對女性腰帶上移的揶揄【圖1】,可窺知其流行具有相當普遍性。近代和服的摩登化,顯示傳統與流行兩者並行不悖。

【圖1】資料來源:田口鏡次郎編,《女の世界》,(東京:中央美術社,1928),頁97。 |

此外,和服改良始終是當時輿論的另一個重點,目的在擷取實用有效率的現代合理主義。食衣住行生活各面向的文明進步與效率化,在「傳統」與「進步」中取得平衡點,使之水乳交融,成為時代的至上命題。表現在男性服裝,是日常生活中洋服和服的公私切替。大正時期之後,隨著都市白領中產階級逐漸形成,洋服也在日本人的近代化生活中取得一席之地,但是主要仍以中產以上男性為主。從這個時期,日本男性開始了衣著的和洋「兩重生活」。所謂「兩重生活」指的是男性在公與私空間的服裝兩元化,在工作場所穿著西式洋服,但一回到家則馬上換下,改穿日本和服。這種衣著型態一直持續有半世紀之久,一直到戰後昭和末期才式微。1例如日本家喻戶曉的漫畫與卡通《海螺小姐sazae san》中,劇中人物的服裝就是最好的寫照。 而這樣的特徵在帝國擴張時,也帶到了殖民地台灣社會。

大正時期東京銀座等新興都會區,開始有洋裝摩登女性登場,至於一般大多數女性的衣著依然以和服為主。戰前日本和服演變,從昭和一直到戰爭之前以追求華美摩登為風潮,洋裝漸次進入日本人日常生活的同時,也是和服追求多樣化、華麗化的黃金時代,1小泉和子編,《昭和のキモノ》,(東京:河出書房新社,2006),頁45。特別是女性的和服。然而在進入戰爭時期之後,實用機能開始被重視,隨著中日戰爭陷入泥沼化,後方動員的政策需要下,女性和服如何改良以符合局勢所需,成為當務之急,因而展開獎勵將衣袖改窄,到後來對褲裝的獎勵,以及制定婦人標準服等一連串的服裝改良運動。1關於戰爭時期日本本國的服裝問題,最具代表性論著有:村上雍子,〈たかがモンペ、されどモンペ―戦時下服装の一考察〉,近代女性文化史研究會編,《戦争と女性雑誌:1931-1945年》,(東京:ドメス出版,2001),頁255-280。至於戰爭時期台灣的服裝問題,筆者另有專稿討論,在本文中不再深入探討。請參閱洪郁如,〈旗袍.洋裝.モンペ(燈籠褲):戰爭時期台灣女性的服裝〉,《近代中國婦女史研究》,第17期,(2009.12),頁31-66。做為帝國日本的殖民地,在殖民地主義與同化主義互為表裡、交錯並行的時代裡,和服對台灣人產生的影響與意義,是本文接下來要探討的問題。

二、殖民地的和服意涵

1. 統治權力/「日本」的可視化

在日本殖民統治現場,服裝是區別治者與被治者的重要手段之一。1另外則是語言。與歐美帝國相較之下,東亞民族間在人種外觀上的近似性,是帝國日本殖民統治在各種政策考量上,一個極為不同的前提。換言之,區分支配與被支配兩個群體,並無法訴諸人種外表的視覺差異。在此環境條件之下,服裝,在帝國日本的殖民地統治中,事實上具有高度的符號機能,用以標示處於治與被治不同權力位置的群體。在殖民地社會登場的和服,具備兩個基本意涵,就服裝層次上,它是「日本人」的民族標記;就政治層次上,它是「殖民者」的象徵。

殖民地台灣對新的外來統治者-日本人,在視覺上的第一印象並非和服。以軍人為代表出現在台灣的日本人,身著制服而非和服。經過明治三年開始制定一連串的「服制」,政府以強制力規定軍人、政治家等在執行勤務之際必須穿著西式制服。1刑部芳則,《洋服・散髪・維新:服飾の明治維新》,(東京:講談社,2010),頁7-8。但正因為是強制規定在公務穿著,使得和服也依然保留在私人生活中。就性別差異而言,除了對宮中女性的服飾有規定之外,明治政府對女性服裝並無干涉。在殖民地官僚體制部分,台灣在1899年導入文官制服,一方面彰顯「帝國威嚴」,另一方面也將殖民地日本人社群中的「官」與「民」做了視覺上的區分。在導入制服之前,早期的日本人官僚穿著有袖和服與袴,嚴禁打赤膊或是穿著「支那服」以免損害「帝國威信」。1岡本真希子《植民地官僚の政治史:朝鮮・台湾総督府と帝国日本》,(東京:三元社,2008),頁105-113。因此相反來說,殖民地民眾視覺上所接觸到的和服,傾向日本人「民間・日常」的、同時也以「女性」的和服為多。

2. 教化與和服

在殖民地社會,和服作為象徵日本統治者的民族服裝。但這並不必然意味著需要將和服推廣到台灣人社會社群中。初期對台灣人菁英階層推動斷髮運動與殖民地教育的過程中,部份台灣人主動開始穿著和服,也有部份公學校讓台人學童穿著和服。然而殖民地場域的和服著裝,無法單純以同化與被同化來理解。

因應著殖民地社會環境與場面變化,統治者與被統治者兩造,都必須就服裝上作選擇,來扮演自己期待,或被期待的角色。殖民地社會是一個複雜的展演舞台,在民族識別符號上,可能穿中式服扮演台灣人、也可能穿和服扮演日本人、或者穿洋服不扮演什麼。關於殖民地時期和服在台灣人社會的普及度,在洋服、中式服、和服三種類之中,以和服最低。而穿著率最低的和服,卻在日治時期台灣家族照片之中占了極大比例,同時身著和服的台灣人照片與報導也常見於報章雜誌。和服在相片與報導的高度曝光率,往往是說明了和服展演帶有的特殊性。正因為台人和服的異質性,而受到鏡頭與報導的矚目與關切,同時來自台日兩造的視線,因其社會位置不同而可能有不同解讀。

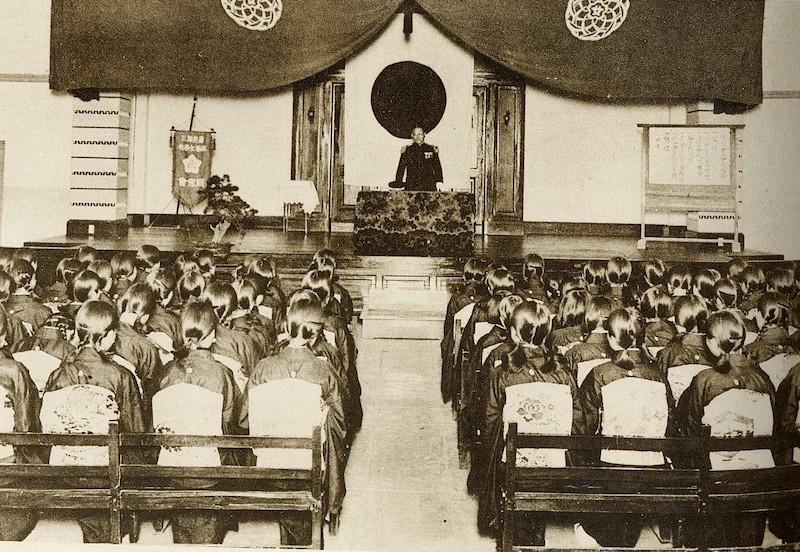

從教化角度而言,和服往往是硬性規定而非自主選擇,學校教育即屬此類,而這正是台灣女性和服體驗的主要場所。在殖民地教育體系中,就讀高等女學校的台灣人女性,不能不接受以日本人女生為基準所量身定做的教學內容。在學校的教育現場實現「日本式的身體經驗」,一方面昭示文化的高低位階,一方面培養台灣人女學生對台灣在地文化的劣等感。制度化的文化暴力,當時雖然受到來自台灣新知識份子的批評,但直到日本殖民統治結束,這種文化暴力卻始終佔居殖民地女子教育的核心部分。台灣人女子教育中服裝與身體的相互關係,在1920年代開始被強化。包括台灣人女性占多數的第三高女和彰化高女等校,學校在各式節慶活動中,乃至於畢業典禮、謝恩會,都積極規劃讓女學生們穿著和服【圖2】。縫製畢業典禮用的和服,甚至成為許多女校裁縫課的正規內容。在女子教育中,從實際穿著到縫製技術,和服可以說是「禮儀作法」(禮儀教育)的重點項目。但是,女學校對和服教育的重視,並不見於男校,這樣的性別差異,可視為近代日本本國教育特徵的反映。然而,如果與朝鮮做殖民地間的橫向比較,殖民地台灣女子教育界對和服的重視,又明顯高於朝鮮。小林善帆比較台灣與朝鮮的高等女學校指出,茶道、花道等禮儀教育中,台灣教育當局比朝鮮更重視在課程中穿著和服,而朝鮮在相關課程中,女學生們可以穿著制服或朝鮮傳統服裝。1小林善帆,〈植民地朝鮮の女学校・高等女学校といけ花・茶の湯・礼儀作法〉,《日本研究》,第47集,(2013.03),頁229。關於台灣與朝鮮的差異原因何在,小林並沒有提出解釋。筆者目前也尚缺乏有力資料來回答,但筆者猜測,多少與1919年朝鮮三一獨立運動帶給日本當局的衝擊有關,即使是表面工作,在某種程度上還是必須表現出尊重朝鮮王朝傳統文化的「開明」態度。與此相關的議題,比如1919年8月朝鮮總督府廢止了官僚服制,在視覺上宣揚從「武斷政治」轉換到「文化政治」,抹去統治的暴力性,這個轉變的原因之一就是三一民族運動。但是台灣的文官服制並沒有隨之變化,依然如舊。參閱岡本真希子《植民地官僚の政治史:朝鮮・台湾総督府と帝国日本》,(東京:三元社,2008),頁137。日治時期台灣女學生的和服體驗的強烈程度,直接反映在戰後對日本時代的回憶上。

【圖2】資料來源:《台北第三高等女學校第十五回卒業記念帖》,(台北:1938)。 |

相對之下,就學校教育中的服裝經驗觀之,男子學校教育中並無裁縫課,其體驗多屬體操課程之穿著。1933(昭和8)年「台灣公立中學校規則改正」(府令第47號)之後,劍道、柔道成為男學生在體操課程所必修。1台湾教育会編,《台湾教育沿革誌》,(台北:財団法人台湾教育会,1939),頁788-790。在這些日本傳統武術演練時,體驗到的則是和式劍道衣、柔道衣的穿著。台灣男性接觸和服的頻度深度,比較上並無實際手縫操作的女性為高。

在學校之外,和服的社會教化是否有其政策上的必要性?從結果來說,屬於殖民地文化習俗而無關現實政治議題的事項,總督府多抱持觀望的態度,以獎勵取代強制,待台人菁英層自發行動,以收水到渠成之效。日本殖民地政府抱持的這種態度,也曾經見於20世紀初台灣的斷髮解纏運動。事實上,即使1930年代皇民化時期,台灣人菁英階層雖然感受到政治氛圍下,鼓勵和服的一種「輸誠」壓力,但日本當局也並非正面強制,洋服的選項依然存在。

日人論者中,對於在台灣推行和服以達同化的反對意見其實不少。反對理由主要基於服裝合理性,首先是女性和服並不適合台灣濕熱氣候,其次是女性和服的活動性與布料經濟性,比不上台灣在地服裝。然而在殖民地政治論述中,推廣和服,將和服普及於台灣人社會,無疑是日常「同化」的極致表徵。1日本在皇民化時期,台灣總督府曾經鼓勵穿著和服,但政策欠缺均質性,其推行度與成效因地而異。洪郁如,〈旗袍.洋裝.モンペ(燈籠褲):戰爭時期台灣女性的服裝〉,《近代中國婦女史研究》,第17期,(2009.12),頁42-43。因此從1910年代斷髮運動時期的地方官廳,以及長期以來的學校當局,都把「和服台灣人」作為最簡明易懂的「同化」業績。

「和服台灣人」具有的矛盾性,在於應如何從「同化」中維持治者與被治者之間的「差異」性。台灣人身著「和服」是一個政治符號,對當局來說是同化課題上最簡單明瞭的成績單,對台灣人社群而言,意味了著裝者與統治階層之間的親密關係。但這都是在知道身穿和服的這個「著衣者」是台灣人的前提下,才能驗收的判斷結果。在殖民地台灣,面對一個身著和服者,在(1)衣服格式種類選擇恰當,(2)著衣技術完美無缺。(3)身體舉止動作如同日人,包括完美日語使用(或而保持靜默)的狀況下,要分辨此人是日人或是台人,實際上並不容易。「同化」理念潛在的「差別」意識,通常出現日人對(1)(2)(3)中露出「破綻」的台灣人和服的攻擊態度上。「他們台灣人」沒能「正確」穿「我們的和服」,導致和服之美蕩然無存。台灣人穿著和服帶來民族境界線的模糊化,口操台灣話,舉止充滿台灣味的和服女性闊步街頭,令在台日本人感到不舒服。台灣人女性身穿和服的身體上,看不到「應有」的日本式舉止,這個新現象帶給日人社會某種威脅感。和服意涵的日本符號與台灣人身體兩者之間的矛盾,以及有台灣特色的和服穿著的問題,並沒機會繼續衍生,因為日本戰勢日趨嚴峻,統治當局必須動員女性勞動力,加強其行動的機敏性,在這樣的大勢所趨之下,逐漸遠離了原本獎勵和服的方針。

三、「儀式性」與「節慶性」:台灣女性的和服經驗

接下來本文將對日本殖民地統治下,台灣人的和服經驗進行分析。殖民地學校教育是提供和服體驗的重要場所,特別是中等以上學校。然而得以受教育的台灣人主要為中上精英階層,所以就和服體驗而言,必然帶有其階層性。一般而言,在日常生活與日人社群往來較頻繁,較多機會接觸觀察其日常衣著的,也是有一定政經地位的台人。換言之,在討論台人的和服體驗時,不可忽略其階層要素;而廣大農山漁村台灣勞動階層的「和服體驗」,通常僅限於視覺體驗,頻率也偏低。

1. 「儀式性」與「節慶性」

台灣人女性穿著和服的特徵有二,一是「儀式性」,一是「節慶性」。1關於「儀式性」「節慶性」概念的提出與詳細討論,請參照拙稿:洪郁如,〈植民地台湾の「モダンガール」現象とファッションの政治化〉,伊藤るり、坂元ひろ子、ダニ・E・バーロウ編《モダンガールと植民地的近代―東アジアにおける帝国・資本・ジェンダー》,(東京:岩波書店,2010),頁261-284。所謂「儀式性」是指精英層台灣人女性選擇穿著和服的場合,多是出席有日本人參與或是以日本人為主的社會活動。比如台灣人學生、教員參加學校各式慶典活動,或是在殖民地社交界與日本人應酬等等的「夫人外交」。通常在選擇是否穿著和服時,就已經預想到必須面對日本人的「他者」視線。所謂「節慶性」的穿著,指的是將和服視為流行新款式來消費。比如在過年、參加提燈遊行、日本的各式民俗節慶等等。另外也有出於時髦好玩,到照相館拍攝和服的紀念照,藉由和服來享受「變身」的樂趣快感。這種流行現象在1930年代後逐漸增多。值得注意的是,無論是儀式性或是節慶性,兩者皆屬於「非日常」的衣著。

2. 女性和服的高度身體性

就「和服」種類而言,儀式學校慶典活動使用正裝「和服」,特別是畢業典禮等場合,多規定穿著最高格等的「紋服」。高官名士的夫人外交,或是出席其他以日人為主的社交場合、新年等日本節慶,通常是身著其他種類的社交用和服。日本和服除了有格等之分,也依場所而穿著有別。簡單來說,格等除了家紋之有無,還包括布料與顏色之分。至於家居「浴衣」,台灣女性將之帶入日常生活的例子並不多見。1920年代中期以後出生的世代,在家以洋服為多。這一點與菁英層台灣男性極為不同。

男女和服的最明顯差異有二,第一是腰部衣摺(ohashori:調節女性和服下擺長度時,在腰間緬起的衣摺部分),女裝有而男裝無。男性和服長度約與身高齊,女性和服則長於身高,因此需要在腰部打衣摺,配合著裝者身高來調整長度。打衣摺需要數條細衣帶來繫緊固定。如果沒有固定,領口與衣擺會逐漸鬆垮而顯得凌亂不整。男裝由於沒有衣摺問題,以及男性體格較無凹凸之故,不易鬆垮。女性和服著裝,必須借助衣摺打齊的技巧,將胸、臀、腰曲線填成直線,不足時還要內加襯墊,這樣也便於最後繫綁頗有重量的腰帶時,能夠穩定而不易鬆垮失衡。第二是腋下的開口(miyatsuguchi)與衣袖內側的開口(furi),同樣是男裝無而女裝有。女性和服的第一個特徵,往往是著裝重點與技巧所在。

選擇穿著和服正裝,台灣人必得謹慎面對「日本」的眼光審視。對穿著和服沒有成為生活習慣的人而言,如何把和服正確地穿在身上並非易事。和服的完成度,包括作為物質的衣服,以及著衣方法。因此和服「穿著得體」,所指涉的至少包括三個部分,第一,衣服格式種類選擇恰當與否,第二,必須重視正確的著衣標準。尤其是女性,領子交叉處與頸後開口位置與寬窄、裙襬、衣帶等細部位置是否合宜,大小細節無一不是日人眼光檢視的對象。第三,舉止動作。其中特別是第二與第三,涉及了衣著「身體性」的問題,即使參加的算是較輕鬆不正式的外出活動,對台灣女性而言,選擇和服穿著,是需要審慎評估的一大事。

台灣第一位女記者楊千鶴,1941年畢業於台北女子高等學院,並在隔年受聘於《台灣日日新報》。正如其他日治時期女學生們一樣,在成長過程中已經累積許多實際的和服經驗,但她在這篇〈長衫〉中吐露,到報社工作後,她開始穿起了長衫。楊千鶴解釋自己為何放棄和服的理由,明顯是基於上述第二與第三點。她說:「和服真美!面對著和服每次總會如此感嘆。露出緊繃領口的傳統穿著打扮,帶來一股不平常的穩重感。但是我認為賦予和服生命的,就是那再怎麼說都屬於傳統的整潔穿法。有一陣子,街上常看到身穿和服的本島人婦人,每次看到我總是擔心著她們的領口和衣帶,好像是自己一樣地心驚膽顫。身旁的[日本]內地朋友會怎麼想呢。我的憂慮總是成真,她們的和服讓朋友皺起了眉頭。她們可能忍痛花錢,去訂做了比洋裝多兩三倍價錢的昂貴和服,還有用和服達成皇民化這樣不可輕侮的東西在,但是我一向堅持衣服的生命兼具著美與表現形式,加上自己的膽怯和頑固,和服對我而言還是止於觀賞用,而不會想要去穿它」。1楊千鶴,〈長衫〉,《民俗台灣》,卷2期4,(1942.4),頁24-25。和服難以落實於台灣女性生活日常的原因,與其說它的「殖民性格」,不如說癥結在於它的著裝要求的高度身體化。

服裝上的文化體現,必須透過作為物質的服裝,加上穿著服裝的身體,才得以達成。服裝與身體的緊張關係,形式明確地展現在殖民地社會。在穿上和服的瞬間,就被套上由「日本人」他者所加之的審美標準。在出席正式場合時,穿著和服的台灣女性必須謹記遵守正確的著衣規則,不僅如此,不管本人是否意識到,語言、舉止上的民族特徵必須予以抑制,以符合並成為「大和撫子」。作為一個受過女子高等教育的台灣人,楊千鶴深刻理解到日人眼光的審視焦點。由於接觸和服的經驗比一般女性豐富,對和服的著衣規則與日人審美基準,自然具備有一定的理解深度。女性和服要求的高度身體性,導致在結束學校教育強制性的和服體驗後,和服依然難以成為台灣女性在衣著選擇上的主要選項。

台灣高等女學校的和服教育,總體來說畢竟難以跳脫知識偏重的性格。固然,校方利用裁縫課來教授和服各部位的基本結構,並實際裁布縫製,又配合安排各種校內活動,提供學生穿日本服、過日本節的機會。在某些女校,更仔細教導和服清潔、洗滌(分辨能洗與不能洗只能擦拭的部分)、整理(摺疊)、保存、晾曬乃至於改修(舊衣如何拆改翻新)。但是和服從穿著到保存的整套作法,依然還是一套屬於學校教育,頂多加上實習課的「知識」,而不是「常識」。這種難以在台灣家庭中實際「演練」的和服經驗,因為大多不是台人女性日常生活的一部分,充其量也不過是一種表演性質的衣著,難以跳脫儀式性與節慶性的範疇。

3. 不輕便的女性浴衣

一般而言,浴衣是家居式的和服。確實有一部份台人男性,嘗試將浴衣等家居和服納入家居生活中,相對地,台人女性並非如此,浴衣望文生義,基本上是家居入浴後納涼穿的衣服,但是與其他和服問題一樣,由於男女和服結構不同,產生的著裝難易度差別極大。浴衣服裝形式與和服相同,領口與長衣下擺,容易敞開,這對男性並無大礙,並且帶來涼爽效果;然而,對女性而言,第一要擔心不小心敞露胸部與雙腿的危險。第二是,女裝腰部的衣摺處理,必須使用數條細衣帶綁緊,才外加腰帶,如此一來,男性所歌頌浴衣的「涼快」與「輕便」,不存在於女性浴衣。

當代日本的服裝研究者,實際測定和服對身體產生的「衣壓」,指出女性和服和男性和服穿著者所承受的衣壓截然不同。該實驗將女性四種不同形式的和服「振袖」(未婚正裝)、「小紋」(外出服)、「袴」(戰前女教師等職業婦女,以及現代女大學生畢業時所穿著的「女袴」)、「浴衣」,與男性的一般外出服進行衣壓比較。1岡部和代,〈キモノの窮屈さ〉,小泉和子編,《昭和のキモノ》,(東京:河出書房新社,2006),頁128-131。我們從這份實驗結果可以看出兩個重點,第一,女性和服即使是最「輕便」的「浴衣」,衣壓竟高達男性外出服的兩倍之多,第二,女性浴衣與其他正裝之間的衣壓差異並不大。在台灣濕熱氣候之下,浴衣自然難以成為台人女性納涼的選擇。對穿著洋裝長大的新世代女性而言,洋裝才是時髦的表徵,加上考慮台灣人女性群體中穿著和服的異樣感,新世代台灣女性多選擇穿著長衫和洋裝。除非特殊狀況,實無積極理由去選擇浴衣作為家居服。

4. 台灣文學中的女性和服書寫

在日治時期台灣人作家的文學作品中,和服出現的次數比例不低,但是對女性和服著墨較少,男性和服為多。書寫方式基本上是放將女性和服在皇民化運動中強迫「同化」的脈絡中。女性和服較少見於台人作家作品的原因,或許與日治時期台灣作家以男性為多數的性別特徵有關,因為女性和服體驗與男性作家的經驗世界距離較遙遠所致。

龍瑛宗在「勁風與野草」中,言及了女性的和服。

「台灣人教師們當了皇民化推銷員,被迫以身作則。在家裡不但全家講日本話,而且要穿日本和服。破題兒做一襲花花綠綠的長袖日本和服,穿上來自己也覺得好笑。

亞熱帶的台灣,過日本式生活諸多不自在,平日便把和服藏起來。

鼻下短鬚的州廳督學,為考核皇民化情形,挨戶訪問。這時候,才慌慌張張穿上和服,以備蒞臨。纏足的奶奶,死也不肯穿日本和服,還絮絮叨叨地講不停,生為台灣人死也做台灣鬼,祇有認定考核成績減分吧。」1龍瑛宗,〈勁風與野草〉,作於一九八二年一月十五日。原載《聯合報》副刊,一九八二年二月十五日。台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

台籍女教師們為因應政策與校方要求,不得不穿和服。而且是為了應付上級視察才拿出來穿著的表面工作,至於沒有職業身份拘束的老一輩婦女,則選擇抵抗。值得注意的是,作者認為氣候上和服等「日本式生活諸多不自在」。包括和服的日式生活舒適與否的問題,其實在台灣新知識階層男性之間意見相當分歧。這一點留待後續。

四、台灣男性的和服經驗:「公」「私」之間

1. 台灣男性和服的「日常性」

台灣男性的和服著用,同樣具有「儀式性」「節慶性」之外,又以女性少見的「日常性」穿著為特色。換言之,「日常性」,是日治時期台人和服經驗中最大的性別差異。所謂「日常性」,意指作為家居服與外出便服的穿著習慣。

上述日本本國在大正時期以後,男性衣著的和洋「兩重生活」也移植到殖民地台灣,統治集團的日本男性衣著,在「公」以制服與洋服為重,在「私」才轉換和服,這樣的樣本效果也見於台灣人精英階層男性的衣著變化傾向。正式儀式中,男性穿著和服正裝所占比例微小,其著裝同女性和服正裝同樣,需要經濟能力與擁有衣裝知識基礎。故而非富裕層,無法獲得穿著知識技術,自然被排除在外。

總體而言,若將和服略分為禮服、外出服、浴衣三大類,日治時期台灣男性開始穿著和服者,多集中於外出服與浴衣兩類型。1吳奇浩對黃旺成日記中有關衣著記載做了極為詳盡的統計分析,並指出其穿著和服傾向於於「休閒家居」。吳奇浩,〈喜新戀舊:從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉,《台灣史研究》,第19卷第3期,(2012.9),頁214-219。推其原因,第一顯然是上述公私兩重生活的日人男性衣著模式的示範效果,第二則在服裝特性上,男性和服著裝方法的難度不似女性和服高,不需習得腰部衣摺的處理法,領口下襬即使稍有凌亂也不至於構成困擾。第三,舒適度較高。從上面引用的衣壓實驗得知,男性外出服的衣壓都只有女性浴衣的一半,1男性和服衣壓小,對呼吸幾乎完全不造成影響,第一個理由是,男性腰帶的寬度較窄,也不像女性著裝時,裡面需要緊紮數條細衣帶。第二個理由是,腰帶繫綁的位置在腰骨處。岡部和代,〈キモノの窮屈さ〉,小泉和子編,《昭和のキモノ》,(東京:河出書房新社,2006),頁131。不似女性腰帶位置偏高,而且腰帶的覆蓋面積廣及上腹部到胸骨部分,受壓面積大。可推之男性浴衣對身體確實束縛較少。

台南佳里的吳新榮醫師,留學於東京醫學專門學校,1932年畢業後回鄉執業,並積極從事文學活動。他在1944年〈我的內台生活交流(私の内台生活の交流)〉一文中,以自己為例,描繪了一個台灣人日常生活的「內地化(日本化)」:

「出了蚊帳,我馬上披上浴衣(yukata),繫上腰帶(obi)。平常睡覺雖不穿睡衣(nemaki),但偶爾就算穿洋式睡衣(pajama),起床時還是會披上浴衣。當然冷天就不穿浴衣,改穿著袷(awase)1指有加裡襯的和服,具禦寒功能。或是丹前(tanzen)1裡襯裡面有縫棉的寬袖和服,又指較厚的毛料所製成的和服,為禦寒用。走出屋子。如果可以不去工作場所,就整天把這樣的和服穿在身上,來好好放鬆一下,我們跟和服可是熟悉親近到這種程度。過去不用穿像現在的這種戰時服的時代裡,事實上,有時也乾脆就穿著和服到工作場所去。而且是外出也一件穿到底,也有這樣去登門造訪人家的時候。當然,裡面都會穿洋式內衣,幾乎沒穿過襦袢(juban: 日式內衣)。冬天常再披一件羽織(haori),像袴(hakama)那種奢侈品幾乎很少穿。如果要出席夜間在座敷(榻榻米房間)舉行的活動或集會,沒加穿一件袴的話,感覺沒有禮貌,所以雖然麻煩還是專程換成洋服去參加」。1吳新榮,〈私の内台生活の交流〉,《民俗台灣》,第4卷第8號,(1944.8),頁36。

吳新榮對自己日常服裝的描述,比照當時在台或是日本一般中產階級男性生活中的衣著習慣,幾乎是完全相同。而一部分台灣菁英階層男性,何以在日常生活中,導入類似日本男性的和服穿著習慣?和服固然舒適便利,但何以能在日治時期順利進入台灣男性家居生活,這顯然還有其他的理由。1吳奇浩研究認為,和服成為台灣仕紳家居休閒衣著之一,是在於重視其「便利性」。並對筆者有關女性和服的非日常化之結論提出質疑。吳奇浩,〈喜新戀舊:從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉,《台灣史研究》,第19卷第3期,(2012.9),頁214-219。本文第三、四節也算是筆者對該文的回應。【圖3】

【圖3】資料來源:辯護士陳增福(前排左起2的和服男性,1931年改名頴川增福)的相簿,攝於1919年,頴川霞女士提供。 |

2. 社會階層標示機能:帝國殖民地的名牌服裝

吳新榮從「利便性」的理由來說明自身的食衣住「內地/日本化生活」,他同時非常謹慎地表示,該文只討論物質生活層面,對物質所衍生的精神生活層面的問題不予討論。在他說明導入榻榻米的理由時,坦率地表示:「這是中流階級的一種生活形式」。1吳新榮,〈私の内台生活の交流〉,《民俗台灣》,第4卷第8號,(1944.8),頁35。更準確的說,在台灣男性認知中,包括和服在內的日本式衣食住是「日本本國」「中流階級男性」的一種生活方式。而在這個標示社會階層的意涵到了日治台灣,和服之於台灣男性知識青年,在帝國權力結構下,充滿了赤裸裸的殖民地意義。

對於某些和裝台人男性身上並存的自卑與優越感,文學作品投以了銳利的批判眼光。

龍瑛宗的「植有木瓜樹的小鎮」,對兩名台人男性的和服經驗有如下的描寫:

「像是晚飯後,陳有三只穿著一件汗衫,洪天送像內地人只穿一身浴衣,巴、巴地搧著扇子。不過,洪天送油膩膩的黑臉穿著一身浴衣的模樣卻顯出一種異樣的風采」。

「映照在中學校畢業、稱為新知識階級的陳有三眼裡的這些人們,在他看來就像蔓延繁茂於沒有向上發展的黝暗生活面的卑賤雜草。陳有三討厭被看成和他們是一路的。因為這從下面的事例可以明白。

偶而,日本人叫陳有三為「汝呀」(雖是你之意,本島人卻感到受侮辱)時,他就緊鎖眉頭,明顯地表現不悅,表示不願回答。

他也時常穿著和服,常用日語,心裡燃燒著理想、進取之火,找出和同族的他們不同之存在的自己,感覺到一種自我安慰。

然而看到在庫房似的月租三圓的土房間,背靠著竹製台灣床的陳有三穿和服的身姿,實在是挺滑稽的景象。雖然也許是個虛妄的希望,但是如果有機會的話,就和內地人的姑娘戀愛並結婚吧。不是為此才頒布內台共婚法的嗎?」

「陳有三常穿著夏季單衣,笨拙地繫上兵古帶。沒有目標地在街上漫步,覺得那些有著像被石頭壓扁的雜草似的生命力的人們,和自己在某處有所不同,有所距離似的,暗自感到一種優越感」。1龍瑛宗,〈パパイヤのある街〉,《日本統治期台湾文学 台湾人作家作品集》第3巻,(東京:緑蔭書房,1999),頁17,26。原載《改造》第十九卷第四期,一九三七年四月一日。中文翻譯參照葉笛譯本。台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

和服滿足的所謂優越感,是一種「出類拔萃」的菁英階層認同表徵。但是回歸到殖民地社會結構中,卻很難置於「日本化」問題之外。就台人菁英而言,和服著用,是具有兩個意識面向,與三個選項之間的一個臨機選擇。兩個意識對象分別是日本人社群,和台灣人社群;三個選項則是中式服、西服、和服三種日治時期可能穿上身的服裝類別。在服裝穿著是可選擇的狀態下,選擇和服作為身分地位表徵,自然很難置於「日本化」問題之外。

就「台人」「日人」兩個意識對象來說,「植有木瓜樹的小鎮」小說中兩名中學畢業的「新知識階級」男性,他們和服的展演對象首先是台灣人自身,陳有三和洪天送兩個台灣人男性的較勁以及對彼此的評語,同時也是台灣人作家對劇中二人所追求價值的嚴厲批判。1作家細膩描繪了台人男性和服不完美的展演,比如「油膩膩的黑臉」身體特徵與日式浴衣之間的「異樣感」,庫房似的土房間、竹製台灣床與主人公和服身姿的「滑稽」,以及主人公穿著夏季單衣,繫上兵古帶的「笨拙」,再三強調了主人公身上台灣與日本的符號對峙衝突。

台灣人男性以日本人為意識對象的和服穿著,除了社會階層標示機能,還具備強烈的殖民政治訊息性。嚴格說來,三種服裝都可以由布料材質與配件裝飾等來突顯穿著者的社會階層;而其中和服的優越感,更來自殖民地政治因素與族群因素的結合,兩個因素缺一不可,換言之,和服的優越性,乃是源於它是殖民地統治者:大和民族的衣裳。

畢業於台北第三高女的施素筠,在1939年赴日本東京女子高等師範學校就讀,回台後,與基隆望族顏國年三子顏滄濤結婚。嫁入基隆顏家的施素筠回憶,公公顏國年的家族事業與日人合作關係較多,在斷髮之後大多穿著西服或和服,家中年輕輩男子亦效之。顏家成員尤其在日本友人來訪時,會穿上和服表達一種歡迎與尊重,讓日本人覺得和他們「是同一國的」;1葉立誠,《台灣顏、施兩大家族成員服飾穿著現象與意涵之研究:以施素筠老師的生命史為例(1910-1960年代)》,(台北:秀威資訊科技,2010),頁205。施素筠並強調「在日治時期穿和服,相當程度是一種優越感的表現,會像一種社會地位,跟今天使用名牌的道理是一樣的」。1葉立誠,《台灣顏、施兩大家族成員服飾穿著現象與意涵之研究:以施素筠老師的生命史為例(1910-1960年代)》,(台北:秀威資訊科技,2010),頁205。事實上,在殖民地時空下的和服,不單純等同於今日名牌的穿著,因為當時西服禮裝並不失禮。施素筠的「同一國的」一詞已經將和服的殖民地意義表達得淋漓盡致。面對日人社群,台人和服的重點在於「是同一國的」的政治訊息性,因此稱為「帝國殖民地名牌」才更為準確。也由於台灣人的和服展演多基於「帝國殖民地名牌」的策略考量,在帝國崩解、殖民地命運結束的瞬間,和服也自然失去它的「名牌」光環。

皇民化時期所重視的殖民地精神動員,微妙地轉變了台灣人菁英階層中「名牌」服裝種類的位階。象徵大和民族的衣裳獲得更多政治能量,標示更高的政治正確性,超越了之前制服與西服的社會階層價值。戰爭末期吳濁流的作品〈先生媽〉中的台灣人醫師錢新發,在此刻也捨棄了公醫服,改穿和服。勞動者家庭出身的錢新發努力上進成為醫師,獲得日治台灣一般公認的菁英地位,正如作者在主人公姓名中所暗示的「錢(資本性)」「新(現代性)」「發(階層性)」三要素。而從改姓名為金井新助,到家中衣食住的全盤日化,又是另一個新的里程碑。從公醫服到和服,無疑是最明白的表徵。拍照留念的行為,一方面意味著為這個新里程碑留下永恆紀錄的慾念,一方面也意味著主人公的日本式生活,包括和服展演的非日常性。相對於這個展演性的和服,「先生媽」這個角色被設定為拒絕穿著和服配合演出的台灣傳統性。

「日本政府許可臺灣人改姓名的時候,他更怕落後,立刻把姓名改為金井新助,並且掛起新的門牌,同時家族開始了穿「和服」的生活。連他年久愛用的公醫服也丟開不問。同時又建築純日本式的房子。這個房子落成的時候,他喜歡極了,要照相作紀念。他又想要母親穿和服,奈何先生媽始終不肯穿,只好仍然穿了臺灣服拍照。金井新助心中存了玉石同架的遺憾,但他不敢說出來,只得自怨自尤。然而先生媽拍照後,不知何故,將當時準備好的和服,用剪刀剪斷了。旁人嚇得大驚,以為先生媽一定是發了狂。

「留著這樣的東西,我死的時候,恐怕有人給我穿上了,若是穿上這樣的東西,我也沒有面子去見祖宗。」

說了又剪衣服,剪得零零碎碎的,傍人纔了解先生媽的心事,也為她的直腸子感動了。」1吳濁流,〈先生媽〉,1944.4發表,台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

日治時期台灣菁英階層女性在社交或公共場合,會出現儀式性的和服穿著,許多來自家族與日人社群關係之影響,受過日本教育的女眷是否配合男主人的和服展演,因人(家庭)而異,無法一概而論,在此不再詳敘。但仍要留意,女性是否願意「配合」,往往跟女性當事人的家庭角色地位與世代、教育差異有關。同一個家庭中,身為婆婆,女兒,媳婦,孫女等之間衣著選擇經常不同,日治時期所留下的相當數量的家族照,提供了最好的佐證。

3. 為誰展演?

回到討論臺人男性和服穿著的兩個意識對象:日人社群和台人社群,兩者之間並不是完全分開無關,相反地,經常是交雜且同台演出。前述的吳濁流小說〈先生媽〉中,金井新助和「也是地方的有力者,又是富家」的大山金吉,是當地第一批改姓名的台灣人之中,唯一被核准的兩人,而這兩人又「常常共處,研究日本生活,實現日本精神」。這樣的階層感覺與氣味相投的認同方向,也出現在兩人彼此往來時的和服穿著上,而且這和服不是簡便的居家浴衣,而是上等的和服盛裝。小說裡仔細描寫了這位名叫大山的台灣人,前去拜訪同樣是台灣人的金井時,身上的高級和服裝扮:

「大山金吉穿了新做的和服,手拏一枝黑柿杖子,腳穿著一雙桐屐,得得響著來到客廳」。

有別於充滿生活感的台灣式木屐,桐屐是日本式高級品。吳新榮也曾提到,「當然我也有一雙派頭十足的桐屐,但是今年一直都收著,只有在外出或登門造訪時才拿出來用」。1吳新榮,〈私の内台生活の交流〉,《民俗台灣》,第4卷第8號,(1944.8),頁35。不光光只是和服,而且還是選用上等外出服與配件,這兩名台人男性的視線,也上上下下互相觀察評量著彼此。

台灣人與日本人的社交場面,這樣的台灣人穿著和服的意識對象,不但包括日本人,也同時包括台灣人。小說〈先生媽〉裡的日人新郡守到當地巡視時,接見了該街士紳,此時,金井當然特意地穿著他的和服盛裝來赴會。

「接見式後,新郡守就與街上的士紳談話,金井新助也在坐。他身穿新做的和服,這件和服是大島綢做的,風儀甚好,一見誰也認不出他是台灣人。新郡守是健談的人,態度慇懃,問長問短。這時候,助役一一介紹士紳,無意中說出金井新助的舊姓名。新助聽了,臉色紅了一陣又一陣,心中叫道:「助役可惡。」他的憎恨渤渤湧起來了,同座的士紳沒有一個知道他的心事。」1吳濁流,〈先生媽〉,1944.4發表,台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

一身大島綢製作的高級和服,「風儀甚好,一見誰也認不出他是臺灣人」,自然是著衣者的展演想像,也是作者賦予劇中人外表上可能的「客觀推測」。錢新發的和服展演,之於台人社群與日人社群意義不同,對前者而言除了身分地位的社會階層表徵,也標示了與統治階層大和民族的無比近接,對後者而言,是新生的「金井新助」試圖參入日人集團,努力抹去「台人錢新發」的賣力演出。因為助役在無意中介紹了金井的原名「錢新發」,身著和服的主人公,因為台灣人身分穿幫而臉紅。但穿幫的意義顯然是對日本人社群的意義上,而非之於台人社群,在場的台人仕紳原本就知道錢新發,當然不會認不出來,故而「同座的士紳沒有一個知道他的心事」,因為此人本來就是錢新發。所以主人公判定自身和服成敗的關鍵,根本上設定在對新郡守的展演。至於在助役導致錢新發的「穿幫」之前,他的和服展演真的是天衣無縫嗎?是否早就因日語說話腔調等其他因素而露餡?和服演出的成敗究竟如何?事實上不得而知。在皇民化運動的歷史現場,台灣人把這個穿幫視為「敗」,對日人郡守而言,這些台民積極地穿和服來赴會,不外乎就是皇民化之「成」。

五、戰後台灣的和服論述

1. 失去帝國光環的和服

侯孝賢電影『悲情城市』有一「和服」登場的片段,那是戰後日人在被遣返回國之前,日本女性靜子將自己心愛的和服,親手相贈於台灣人女性友人寬美。這一襲和服,可視為象徵著遺留在台灣的「日本」經驗面向之一。帝國之後,和服在台灣所具有的意義,本節將進一步從各種角度進行探討。

當帝國權力位階消失之後,戰後台灣的和服意義隨而轉變。失去帝國光環的和服,在台灣社會不再具有過去政治與社會地位的象徵意義;不僅如此,國民政府在接收台灣之後,積極開始進行「去日本化」與「再中國化」的文化建構。1黃英哲,《「去日本化」「再中國化」:戰後台灣文化重建(1945-1947)》,(台北:麥田,城邦文化出版,2007),頁17-18,212。在此過程中,國民政府在中日戰爭中形成的歷史記憶,重疊上帝國時代和服具有強烈的「日本」象徵,使得和服也無法在帝國之後回到單純只是服裝種類之一。便利、實用、習慣或服裝美,也都難以作為理由在戰後台灣社會繼續穿著。1946年9月禁止中學使用日語,同年10月又禁止中學生使用日文姓名及在校穿木屐,並禁止報紙雜誌使用日文。1948年2月通知各學校以國語授課,禁止日語交談,1950年4月又通過日文書刊及日語電影片管制辦法。在一連串的去日本化政策措施之下,和服自然從公共場域銷聲匿跡。

靜修女學的校友指出,日治時期曾經在學校裁縫課上學習縫製了和服,但是正逢戰爭時期所以畢業也無機會可穿,到了中華民國時代,由於輿論傾向反日,也等於是廢物一件。1山本禮子・新井淑子、高等女学校プロジェクトチーム《高等女学校卒業生に対するアンケート調査資料No.5 (台湾の高等女学校の分)》,(1995),頁119, 133, 198, 235。其他高等女學校畢業生也表示,戰後根本沒有機會穿著,昔日在學校縫製的和服,或是浴衣,曾經穿來拍過紀念照,其中幾位到戰後也把和服保存下來做紀念。基隆高等女學校畢業後留學日本,就讀昭和女子藥學專門學校的簡淑循女士回憶,到了戰後,和服就拿來作為蓋被用。因為是絲綢製的,冬暖夏涼,很適合用來作被子,不然也沒有穿的機會。1洪郁如,〈簡淑循女士訪談記錄〉,未刊稿,2004年3月16日。時代政治氛圍快速轉變下,和服收進衣櫃開始漫長冬眠、或轉用為蓋被,甚至失去基本的衣服功能。

2. 從女性和服到旗袍

就台灣女性而言,旗袍取代了和服,成為官方或正式場合的服裝。中華民國接收台灣之後,掀起了繼1930 年代以來第二波旗袍風,吳濁流戰後的作品〈菠茨坦科長〉,藉著女主人公玉蘭跨越兩個時代的服裝體驗,細微描述了從和服到旗袍的轉變。

「她過去在學校裏一直被教著要做一個偉大的日本人,可是怎樣努力也不能做到。在學校裏也學過洗臉的方法,穿衣的方法,可是一旦穿起和服,自己也覺得怪彆扭的,而且也常聽到同學們在背後指著她說:「你看!她改了日本姓名,那樣的穿法,真可笑哇!」這樣一直到現在都忍受著感情的侵蝕,心裏想今天總可以全部清算淨盡了,所以越覺得興奮。」1吳濁流,〈菠茨坦科長〉,1948年五月日文出版,台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

女主人公追憶著帝國殖民地時代的和服經驗,當年試圖由和服達成大和撫子化時,在日本衣裳與台灣身體之間感受到的不適與違和感,以及衣服終究無法避免的民族歧視,在記憶中一一浮現;她很高興終於獲得了解放,往昔和服的恩恩怨怨,「今天總可以全部清算淨盡」,去殖民地的時機,總算來臨。

但服裝的去殖民化,並非只以和服的退場而告成。「和服去,旗袍來」的戰後衣著街景,如實地映在女主人公眼中。

「溫暖和煦的春天,玉蘭不能靜靜地呆在家裏。為了消遣,她到城內去蹓躂,看到文武街上穿旗袍的女人增加了好多。那旗袍柔軟的線是一種新感覺的象徵,特別觸目。年輕的男女拉著手走路,尤其使她注目的。映上眼簾的一切都是和睦而美麗。她佩服社會的變化這樣快,心裏覺得如果自己再不留意的話,就要像趕不上巴士似的落伍了。

她由這條街越過另一條街。騎樓下或所有的空地都有日人拍賣家俱的露攤,祗有舊的東西,新一點的完全看不見。其中也有漂亮的和服,可是如今她再也沒有想看一看的心情。鄉下出來的老百姓們口口聲聲說真是便宜,而把破舊的衣類也買了去。這是由於長久的戰爭使得物資缺乏到極點的緣故。」1吳濁流,〈菠茨坦科長〉,1948年五月日文出版,台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

旗袍與和服的對比鮮明下,旗袍是春天、是新時代進步的象徵;相反地,昔日光鮮照人的和服,今日則淪落街頭,成為即將遣送回國的日人拍賣的路邊貨,而女主人公也已經對美麗和服不置一顧。旗袍第二波的流行到來,具有多重的內在意義:一是去舊,也就是去殖民化的心理在衣裝上的投射。二是迎新,亦即象徵著對「祖國」的積極歡迎。若只是去舊的驅動力,當時台灣女性熟悉的洋服和旗袍,兩者理論上都可能成為選項。但穿著旗袍具有更為積極的意義,它所傳達的訊息,用上述施素筠的比喻最為傳神:我們「是同一國的」。換言之,旗袍疊合了去殖民化與歡迎新時代的雙重意義。

和服退場後的第二波旗袍風,在二二八事件後一度沉寂,省籍對立使得台人女性主動穿旗袍的意欲頓減。1葉立誠,《台灣顏、施兩大家族成員服飾穿著現象與意涵之研究:以施素筠老師的生命史為例(1910-1960年代)》,(台北:秀威資訊科技,2010),頁205。但相反地,公教機構卻逐漸重視旗袍。二二八事件快滿一個月時,到靜修女學校任教的施素筠,被規定要穿旗袍。1葉立誠,《台灣顏、施兩大家族成員服飾穿著現象與意涵之研究:以施素筠老師的生命史為例(1910-1960年代)》,(台北:秀威資訊科技,2010),頁184。戰後初期在政壇活躍的台灣女性們,也紛紛穿著旗袍以順應時勢。11948年4月7日,蔣宋美齡接見五位台灣女性國大代表,包括蔣宋美齡在內,廖溫音、林珠如、楊郭杏、鄭玉麗與林吳帖都是身著旗袍。鄭玉麗口述;遲景德,林秋敏訪問;林秋敏記錄整理,《鄭玉麗女士訪談錄》,(台北:國史館,2000),彩色照片部分。吳濁流對於從和服到旗袍的流行轉變所隱含的政治色彩,採取了極為批判的態度。小說中台灣智識女性蕙英頂禮膜拜的日本神明變成了孫中山,男伴也從日本兵換成了中華民國軍官,和服換成洋服。

「蕙英和玉蘭同是「鷗會」會員,在特別看護婦時代一同被派遣到香港過,回臺後蕙英升為「鷗會」的幹事,勇敢地活躍著。出征軍人的歡送,遺族或傷病兵的慰問,獻金運動等,成為皇民奉公會的一支隊,常在臺上大聲疾呼地向民眾演說。那時的蕙英真是黃金時代,被目為臺灣女性的代表,芳名常出現於報章。可是時代使她的心境一變。以前她每天早晨在日本神壇前祈禱,如今神壇撤去換上了孫中山先生的遺像。而且不知在甚麼時候把日本的服裝也丟棄,換上了華美的旗袍,這就是所謂光復姿態。同時陪伴她走路的人不是日本兵而是我國的軍官。」1吳濁流,〈菠茨坦科長〉,1948年五月日文出版,台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

筆者認為,此段敘述無法狹義視為對台灣女性的諷刺,而是以女性借喻為台灣的書寫手法,亦即台灣文學研究者常指出的日本殖民帝國/男性性,對比台灣/女性性的圖式,到了戰後轉換為外省國民黨/男性性,對比台灣/女性性。

3. 從男性和服到長袍馬褂

戰前台灣人男性的和服,在戰後所歷經帝國遠去之後的戰後體驗,基本上與女性並無二異。男性也脫去了和服「去殖民地化」,並拾回父祖輩的長袍以迎新;而這樣的經驗,在二二八事件之後卻充滿了諷刺與不安。李喬在戰後書寫的作品〈皇民梅本一夫〉中,本名謝時祥的主人公在日本時代即是正宗的「和服」忠誠者:

一九四一年四月二日……用過早餐,這就想換下「和服」的,但對著鏡子顧盼一番卻又捨不得換掉。

但到了戰後,他率直地放棄日本式的衣與住,並急急找出過世的父親棄置於破屋箱底的「包公鞋」和絲綢「支那」服。

一九四五年八月十六日…… 他又坐在藤椅上沉思。前幾天就放棄「正坐」的習慣了。他這才發覺,坐藤椅真是一種享受。…… 他站起來,打開紙門,把所有被褥全部丟出來;他找出最裡面的三個皮箱。他翻遍了皮箱裡的所有衣物,可是找不到他要找的東西。

「阿時祥,那件衣服,無論如何要藏好,那是作紀念的;放在老屋怕潮腐壞,放在宿舍比較安全……」這是父親說的。

在哪裡呢?他最後想到放置雜碎廢物的那間邊房──用柱竹片加搭的臨時屋舍。他找到一隻油漆完全剝落的木箱子。銅鎖全被青鏽侵蝕了,輕輕一拉就剝落下來。

「難得是嘎?」菊子走過來看。

「走開,走開!」他又用本地話趕人。

他終於找到了那件怪怪的衣服。還有一雙「包仔靴」──二十年前野臺戲裡出現過的那種「包公靴」。奇妙的是這些年代久遠的絲綢衣物除了淡淡霉味外,全都還是好好的。

「菊子:捱楞準備唏囉!」他要求準備熨斗。

十分鐘之後,菊子準備好了用相思炭加熱的熨斗。梅本命令伊把這些衣物熨好。再十分鐘,伊就完成工作。

「可諾……支那諾衣物,那尼斯路?」伊一臉疑惑地問。

「……」他雙手直揮,命伊走開。

他脫下日式晨褸,然後把寶藍色綢料長袍穿上。長袍太寬了,他又把日式晨褸穿上,再穿長袍;在長袍外面再加純黑閃亮的馬褂。

「有趣……」在鏡前端詳半天,不覺笑出聲來。

作者將歷史時間點設定在日本宣布投降之後,國民政府接收之前,而主人公穿著父親長袍的模樣,不論是他攬鏡自照或是在外面旁觀的婦女眼中,主觀客觀都充滿了異樣感。

「他這是做什麼?」有幾個婦人家在小聲品頭論足。

「不知道。怪怪的。」

他,梅本一夫走過來了,竊竊私語完全被封絕,他,就在眼前。他,氣定神閒,雍容而尊貴;他昂首闊步,目光炯炯有神而遠大;他,已然看到那光明的遠景正向自己招手……」1李喬,〈皇民梅本一夫〉,刊登於《民眾副刊》(1979年8月11日),台灣客家文學館網站http://cls.lib.ntu.edu.tw/hakka/default.htm,2021.12.8點閱。

重拾亡父「支那服」的舉動,呈現了這一段「再中國化」的戰後台灣史。然而台灣男性穿上這件長袍,卻過寬而不合身,他只好又把日式浴衣內穿。前代衣物突獲重生的「有趣」「怪怪的」,似乎暗示著主人公堅信的「光明遠景」的不安全感。而在1980年代後期到1990年代台灣化與去中國化的進程中,長袍馬褂脫去後,內穿的這件日式浴衣,它所象徵的戰前殖民地經驗,又重新登上時代舞台。

4. 和服再現

雖然和服從戰後台灣人的衣著生活中消失,但在戰後一段沉寂之後,隨著日本1955 年進入所謂高度經濟成長期,身著和服的日本女性開始隨著商業活動重現台灣社會。1958年5月1日,日本東寶電影公司的著名女星中田康子和扇千景,參加菲律賓舉行的亞洲影展之後從香港飛來台灣訪問,兩名女星完全穿著和服,在機場接待室會見新聞界時,汗水淋漓的扇千景表示「不是我們願意在這麼大熱的天穿這麼多,因為這服裝代表了我們的國家」。1〈日東寶兩豔星 昨日下午抵台 康子和扇千景身穿和服 髻上珠簪輕搖風韻動人〉,《聯合報》,1958.5.1,第3版。 1960年3月10日包括淺丘琉璃子的七位日本女星也身著和服出現在松山機場。1〈日片欣賞今開始 七名女星昨抵台 仙袂飄飄一律穿和服 歡迎人多辜負獻花人〉,《聯合報》,1960.3.10,第2版。之後為日片造勢的女星紛紛穿和服訪台,頻繁見於報導。在戰後主流報導的認識中,和服已經清楚劃分為「他們」的服裝,回歸於日人的專利與象徵,無關於台人女性。有趣的是,前往歡迎扇千景的台灣女性陳惠珠,則是身穿同樣具有「代表我們國家」意義的旗袍相迎。同時期,台北第一高等女學校日人畢業生們,經常是身穿和服木屐重訪母校,另外台日之間的民間交流活動,也多可看到和服身影。

80年代以後,和服隨著東瀛想像大量出現在台灣的商業廣告與媒體中,其中不乏強調情色的成分。至少包括(1)廣告,(2)電影中的和服,另外是(3)90 年代之後婚紗攝影流行風潮中的和服。資本主義中的和服成為東瀛想像的消費對象,婚紗的和服攝影,重疊了日治時期台人女性的節慶性的和服穿著與變身欲望,但已經不再有帝國權力內容而接近所謂的「cosplay(角演)」。

台灣觀光產業中的和服至少包括兩個面向,一是早期以日本人觀光客為對象的商品化,如曾出現利用原住民女性穿著和服表演舞蹈之例。一是近年日本觀光業中和服形象的輸入,如2010年12月18日開業於北投的加賀屋溫泉旅館,強調在台灣便可享受到傳承於日本本國的道地溫泉文化,有身著和服訓練有素的女將提供管家服務,並且備有「日本文化的優雅表徵之一」的浴衣。

歸納來說,重現出現於戰後台灣的和服,已經是「他者」的和服,一方面是戰後日本國家的象徵,另一方面是強調其異國風情,在資本社會商業活動中成為一種消費的對象。

六、現代東亞的和服論述:歷史傷痕與文化復興之間

1. 傳統美的再流行與對外表徵

和服在戰後日本具有兩層意義,對內經常被用以強調「傳統之美」,對外往往扮演和平日本的象徵。實際上在戰後,洋裝已成為日本年輕世代女性的日常服裝。但到了1955-1975年左右的高度經濟成長期,在相關產業界的倡導下,和服曾經一度在女性之間大為流行。1967年5月17日眾議院農林水產委員會上,政府委員石田朗回答質詢時指出:「國內需求增加中和服占有相當比例,而和服衣料的消費與所得增加呈現正相關,和服整體而言,包括絹製品和服的消費層,已經由中高年轉向年輕一代,由大都市慢慢轉向中小都市與農村。現在形成這種需求的,不再只是以往擁有許多件和服的那種消費者,而是想買個一兩件和服來穿的人增多了,因而擴大了和服的消費層。但是每年變動幅度極大,只把需求激增的這幾年拿來作基準來做預測並不恰當,但我也認為確實有穩定廣泛的需求增加」。1第55回國會眾議院農林水産委員會議錄第9号。国会会議録検索システムhttps://kokkai.ndl.go.jp/txt/105505007X00919670517/23,2021年12月8日點閱。然而,在昭和50(1975)年代之後,和服迅速地從日本人日常生活中退場。1小泉和子編,《昭和のキモノ》,(東京:河出書房新社,2006),頁10,14。小泉在1980年到日本鄉間進行田調時發現,出席喪禮的阿嬤們都是穿著黑色洋裝,連鞋襪與提包都完全西化。在那之前,她們即使平時穿洋裝,在婚喪喜慶也會特別穿和服來參加,連這樣最保守的阿嬤,在參加喪禮這種最注重傳統的場合都已經改穿洋裝。她不禁感慨:「啊,和服結束了」。雖然沒有完全消失,但穿著和服已經局限於特定的正式場合,如新年、結婚典禮、成人式、畢業典禮等,這種狀況一直延續至今。

即使如此,在需要對國際社會強調「日本」文化時,和服經常還是被重用的對象。和服背負著「國際親善」的重責大任,特別是女性的和服。從上述扇千景的發言與女性和服在國外活動的頻繁出現可窺知一斑。日本作家村上信彥在1955年指出,穿和服出國是女性特有的現象:「日本女性出國時,有一大半還特地去訂做一件和服穿去,這種情形完全不見於男性,男性穿羽織與袴出國,早已是明治初年的事,現在全穿洋服了」。1村上信彦,《服装の歴史 2》,(東京:理論社,1982 [1955年初版]),頁1。村上舉報導為例嘲諷地指出,選美大會參賽的日本小姐,在一上飛機離開鎂光燈之後,立即換下和服改穿洋服,根本只是沒有基礎的服裝風潮。1村上信彦,《服装の歴史 2》,(東京:理論社,1982 [1955年初版]),頁203。和服從日本女性日常中消失後,它的對外功能,更加充滿濃厚展演性質。

2. 蘇醒的戰爭記憶與殖民地傷痕

對現代日本來說,和服是日本傳統文化認同的象徵。復興傳統文化與國際交流的場域,經常鼓勵穿著和服。然而,在東亞近代史中,帝國殖民地統治與發動戰爭的過去,使得和服周邊圍繞許多歷史記憶,而難以被單純視為扮演親善友好的民族衣裳。

2000年各國在受害者與支援組織在東京召開「女性國際戰犯法庭」,韓國的朴永心女士在下榻的飯店房間裡,因為看見日式浴衣(yukata),勾起她在南京慰安所被強迫穿和服接客的精神創傷(flashback),陷入食不下嚥,一時無法言語的狀態,結果無法親自與會,只好以事先的錄影來代替證言。1西野瑠美子,《戦場の「慰安婦」:拉孟全滅戦を生き延びた朴永心の軌跡》,(東京:明石書店,2003),頁211。日本學者森理惠注意到,「和服」在原「慰安婦」回憶中的頻繁出現。除了朴永心之外,也有多位受害者提及了在慰安所遭受的性暴力中被迫穿著和服。1森理惠,〈日本軍「慰安婦」証言集にみる「きもの」〉,《服飾文化共同研究最終報告 2011》,(2012.03),頁107-110。森理惠,〈「きもの」と植民地--証言と文学から〉,《女たちの21世紀》,第63號,(2010.09),頁16-18。在她們的戰爭記憶中,和服是日本軍國主義暴力的符號象徵。對日本國外的戰爭被害者而言,潛在於和服的暴力記憶,與日本國內以和服振興傳統文化的主張兩相對峙。

3. 和服問題在日本國內與國外脈絡的錯接

APEC會議的最後一天議程結束後,主辦國通常會準備民族服裝給與會的各國領袖穿著。也因此,兩次APEC亞太經濟合作會議在日本召開時,服裝問題總是引起日本內外,特別是中韓台三地的廣泛關注。但最後不論是1995的大阪會議或是2010的橫濱會議,日本當局都沒有將傳統「民族」服裝-和服提供與會元首穿著。日本國內媒體對此事幾乎沒有任何報導,而國外媒體則對此熱烈猜測,認為是日本政府基於對亞洲各國立場的考量。2010年的橫濱會議的會後,贈予元首夫人們各一件強調融合傳統與高科技的「植物性纖維混丹後縮緬絹織的女長裝(バイオファイバー丹後ちりめんのガウンドレス)」。這件衣裳強調的重點不在設計,而在布料材質的承古開新,對媒體公開的元首夫人合照中,有仿和服的著衣法,也有各式各樣隨性的穿法,因此遭日本國內輿論譏為四不像。但在此時,主張以和服拾回民族自信、振興傳統文化的部分輿論也已經相當高漲。

2006年12月,日本政府修改教育基本法,在第一章第二條教育目標中增加了第五項:「培養尊重傳統與文化,愛國愛鄉的態度,並尊重他國,貢獻國際社會和平與發展」。2008年3月修改中小學學習指導要領,在中學家庭科的教學課程中,加入了「習得和服的基本穿著」,並從2014年全面實施。1〈新学習指導要領・生きる力〉,日本文部科學省網站:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/gika.htm,2014.09.14點閱。這個由上而下的教育方針引起了廣泛討論,其中由教員與學者組成的日本家庭科教育學會,2008年對文部科学省提出了意見書,要求取消「亦可習得和服的基本穿著」一句,並指出以下三個問題點:第一,違反不指定教材的大原則。第二,學習傳統文化的教材方面,目前已經配合地區與學生現況,因地因人制宜在進行選擇。並無適當理由只把和服明文化。第三,列入學習指導要領就帶有一定的強制力,意味著一定要「採納和服」,令人擔憂。1〈「中学校学習指導要領案」に対する意見〉,日本家庭科教育學會網站https://jahee.jp/wp-content/uploads/2019/04/「中学校学習指導要領案」に対する意見2008年3月15日.pdf, 2021.12.8點閱。仔細分析以上三點可知,日本學者專家憂慮的是,透過具有上意下達性質的教綱來推廣和服,恐怕導致教育現場對「傳統」「文化」的解釋與權衡空間,會相對地受限或萎縮。

當時在新學習指導要領公布後,日本和服界一時生氣蓬勃。「和服入校」的轉變與和服產業界關係密切,1996年起,NPO組織「和装教育国民推進会議」就不斷遊說政界與相關機構,試圖將「和裝」教育帶入學校。該組織由和服販賣、流通、生產、著裝、和裁等的公司行號與團體所聯合組成,可以說從上游到下游涵蓋了整個和服產業。其事業內容包括(1)為實現和裝教育,向國會與相關政府部門進行請願活動。 (2)為實現導入和裝教育,向全國各地區教育委員會、中學進行請願活動,並在實施和裝教育時提供各項支援。(3)派遣專家講師,支援全國各地區小學校、中學校、高中、大學的和裁、和服著裝、和裝文化學習等和裝教育課程。(4)為推廣和裝教育,進行以國民為對象的公關與宣傳活動,該組織於2020年宣稱達成目標而解散。1和装教育国民推進会議官方網站:http://wasoukyouiku.jp/index.html# 2014.9.25點閱,解散後目前該網站已經封鎖。和服教育寫入新學習指導要領,可以說是和服產業界尋找活路的焦慮,與政界保守意識兩相嵌合的結果。

4. 和服無罪

筆者認為,不只是明治時期,和服的國粹意涵在戰後日本國內至少出現二次類似的召喚。第一是上述高度經濟成長期,跳脫敗戰陰霾的社會氛圍,與和服產業界利益的相乘效果下,女性和服成為「日本傳統美」的表徵而展開流行熱潮,在戰後外交舞台的和服,強調的是它的「和平」性格。第二是1990年代後期至今,與以往和服風潮的共同特徵是,(1)和服同樣是置於強調傳統之美「國粹」脈絡中,(2)同時也為擺脫「國粹主義」之嫌,傾向強調「和平」使命。相異點在於(1)不再拘限於女性,男性和服也成為風雅的新時尚而登場。(2)青少年學生,亦即下一世代成為新的推廣對象。。

一個世紀多以來的和服論述中,有許多試圖尋找「無性」或「中立」的位置,單純把和服作為一種日本人的時尚選擇與服飾美學。更進一步者,嘗試將和服作為反戰的象徵。當代日本女性中,跨越從保守到激進兩造,出面為和服發聲的和服愛好者不絕於後。2010年4月的《週刊金曜日》雜誌以〈和服與我〉為題,刊登了作家澤地久枝與大學教授兼該雜誌編輯委員田中優子兩人的對談。澤地是維護日本和平憲法,反對修憲的「九條之會」會員,田中是研究江戶文化的著名學者。這兩位和服愛好者敘述自身和服經驗,表達自身對和服的深厚情感之際,田中強調了和服形式源自中國,與韓國民族服裝同根同源;澤地也從布料談到亞洲的近似性。1〈きものと私〉,《週刊金曜日》,794號,(2010.4.9),頁22-26。在類似和服論述中,積極強調的是和服對外的和平使命。澤地在另一篇專訪中指出,「和服是和平日本的象徵,憲法第九條也是,穿著和服的日本人受到世界各地人們的讚賞,因為『你們的國家真好,有一部堅持不戰爭的憲法』而受到尊敬」。1澤地久枝〈インタビュー 着物は平和な日本の象徴です〉,《暮しの手帖 第4世紀》,23號,(2006),頁65。此即屬於積極式的「和服和平論」代表論述。

上述《週刊金曜日》的編輯長北村肇,從雜誌的外場來闡述了他對「傳統」與「強制」的警戒。北村回憶就生活層面,由於母親工作關係小時候家中也常常穿和服,但是在長大成為戰後進步知識青年的他,「和服彷彿是屬於戰前的一種異物,被視為沾滿了戰爭責任的氣味。特別是上大學後更加激進,甚至感覺好像『和服是右翼的註冊商標』,不只如此,只要是『日本固有文化』或『傳統』一概牽涉到天皇制,避之唯恐不及。雖然是年輕時代,但未免也太過單純,當然不是和服文化引起戰爭,萬惡的根源,在於侵略他國,強迫他國接受日本文化,又祭出天皇制來強制國民。這些事情在腦海中理解,但是『傳統』一字總是令人感到格格不入,聽到新的學習指導要領重視傳統的教育實踐等等,更令人火大,不禁要問,莫非『國家的強制』是這個國家的『傳統』?。那樣的想法如果過於強烈,甚至可能導致無意中否定他國文化傳統的危險性」。1北村肇,〈着物は右翼の専売特許ではない〉 (2010.4.9),週刊金曜日編集長ブログ,http://www.kinyobi.co.jp/henshucho/?p=2285,2021.12.8點閱。

無論是追求和服「純粹性」「和平性」,其中最大的挑戰,無疑是在面對日本近現代史,同時也是來自東亞史的詰問。

結語

從19世紀明治維新時期,一直到21世紀的今天,和服不斷地被政治動員、符號化,並賦予各式公定意義。其歷史特徵大致可整理如下。

第一,在富國強兵的近代化過程中,和服開始經歷範疇化、性別化與傳統化,並被賦予民族服裝之地位。然而被祭為傳統的和服,並非存在於近代化之外,大正乃至昭和戰前期的時代變動中,藉由擷取流行性與實用性而獲新生。

第二,帝國日本的殖民統治,在標示治與被治兩個群體上,和服具有高度的符號機能。象徵統治者的民族服裝,並不必然需要推廣到台灣人社會社群。但另一方面,在殖民地動員與統合需要之際,「和服台灣人」又是最明白的「同化」業績。學校制度固然是實行和服教化的主力場域,但學校之外,是否以和服為同化教材,直到殖民統治結束一直沒有定論。台人該穿或不該穿和服,涉及「同化」中如何維持「差別」,「差別」中如何達成「同化」的根本問題。和服在帝國殖民地所內在的矛盾性,始終沒有獲得解決。

第三,總體而言,日治時期台灣人的和服經驗,具有強烈的階層色彩與展演性質。台人女性的和服經驗,以「儀式性」與「節慶性」為特徵。傾向於對日社交而非日常之穿著。由服裝學角度而論,女性和服要求高度身體性,導致在學校教育強制性的和服體驗結束之後,和服難以成為台灣女性的日常衣著選擇。相對之下,台人男性的和服經驗,在「儀式性」與「節慶性」之外,又具有「日常性」之特徵。產生男性「日常性」和服穿著現象之原因,首先是日本近代中產階級男性的「兩重生活」移植到台灣,對台人社群產生的示範性效果;其次在服裝結構上,男性和服確實具一定的舒適性;最後不能忽視的是,和服具有的社會階層標示機能,而殖民地場域的社會階層標示,又暗示了著衣者與統治者「大和民族」的距離。台人的和服展演舞台上,充滿權力與視線的交錯,有展演者與觀者的相互審視,也有展演者的相互品評。在歷史舞台裡外上下,有強迫、有選擇性的和服展演,更有多數的拒演。

第四,戰後失去帝國光環的和服,在台灣不再是政治與社會地位象徵。時代政治氛圍快速轉變下,和服開始衣櫃裡的漫長冬眠、或化身為蓋被,失去原有的衣服功能。重回台灣的和服,已經是屬於日本人「他們」的和服。穿著和服的變身欲望,不再具有帝國權力內容,而接近所謂的「cosplay(角演)」,資本主義中的和服成為東瀛想像的消費對象。而電影「悲情城市」中,帝國落幕後的和服相贈其後又如何,我們看到,在半世紀後的今日台灣,纏繞和服的沉重歷史記憶,恐已遺忘消失。

第五,戰後日本在復興傳統文化與國際交流的場域,和服的機能屢次受到重視與矚目。就對外關係而言,東亞近代史中,帝國殖民地統治與戰爭侵略的過去,遺留在和服的歷史傷痕與記憶,使得和服難以被單純接受為扮演親善友好的民族衣裳。就其國內問題而言,推「和服」為「傳統」表徵,日本人以「和服」展演「日本人」的制度化必要性,目前依然難以獲得社會輿論之共識。

和服的歷史命運在於,一個世紀以來反覆背負著各式政治理念的和服,不再容易回復到純粹的衣服美學,而單單以「流行就是美」來被選擇、被穿著。在殖民時期如此,在戰後,之於國際社會特別是亞洲各國,和服依然無法卸下昨日曾經背負的歷史政治包袱。在國際交流頻繁的今天,一方面和服作為一服裝形式具有的美學,雖被國際所認知與接受,但是圍繞著和服的怨念,特別在亞洲地區依然非常容易被挑起,和服始終還是具有高度的政治敏感性。

疫情開始延燒全球之前,日本曾經一度進入了史上未有的和服盛世,2013年之後暴增的大批外國觀光客,穿著租賃的和服出現在日本全國名勝地,拯救了面臨存亡危機的和服業。對這些許多來自日本鄰國的年輕遊客而言,和服是否已經完全成為一種cosplay(角演),在母國與異地,都不再沾染任何一絲歷史或政治色彩?相對地,除了喜獲重生的和服業之外,日本人心底又如何在看待這些身著和服的外國人?未來在後疫情的時代,這將是需要繼續考察的重要課題。

*本論文改寫自本人2014年10月24日發表於國立清華大學國際學術研討會「台灣文學研究新視野:全球化與階級重構」的論文。