Taiwan Lit and the Global Sinosphere

重見嶄新的舊媒材:「手作電影」膠卷創作與教學分享

百年以來,電影膠卷的技術演化影響著電影史的走向,從黑白到彩色畫面,從無聲到有聲電影,不論是好萊塢大廠又或是家庭電影,使用膠卷是天經地義的事情。而如今邁向數位時代,膠卷創作被認為是帶著懷舊感的稀有亮點,又或是一種不切實際的選擇;因此,我想透過介紹「手作電影」1又稱「手繪電影」(Hand-painted Film)或「直接電影」(Direct Film)或「無攝影機電影」(Camera-less Film)。 (Hand-made Film)的創作和教學經驗,來與大家分享「重見舊媒材」的心路歷程。

我與多數人一樣,電影的啟蒙來自於各種經典劇情片或紀錄片,關心的是如何用電影說故事或是提倡某個觀點。一直到2007年,我前往美國舊金山藝術學院(San Francisco Art Institute)就讀電影創作時,才了解到電影不僅僅是一種傳播媒體(media)或影像載體(medium),電影是一個具有身體性,能被觸摸、被破壞、被陳列展示的一種媒材(material)。有這樣的體悟,是因為在藝術學院底下的電影系所,導演、編劇、剪接等面向不是發展的重點,教學的目標在於培養「電影藝術家」(film artist),於是各種的課程練習,是為了讓學生真正了解電影的本質,例如電影基礎課程「Film 101」,我的恩師Janis Lipzin設計了四大主題,包含手作電影、手沖電影(hand-processed film)、動畫機(Animation Stand)和光學印片機(Optical Printer)操作,以及電影裝置藝術(film installation)。「手作電影」即為不使用攝影機,直接在膠卷上創作;「手沖電影」為教導如何自行沖洗黑白和彩色膠卷;學習操作「動畫機」和「光學印片機」在於改變影像的節奏感;「電影裝置藝術」則是將創作思考從2D銀幕轉向展場空間,討論電影在空間的流動性。這幾個課程環節,除了讓我們認識電影創作的各個面向之外,更重要的是提供我們用手親自觸摸電影、感觸光影的機會,更遠程的目標則是培養成為獨立電影藝術家,獨立到不再仰賴攝影機或沖印廠,甚至不再仰賴既定的電影定義和觀念,從而創造出嶄新的電影藝術。

什麼是手作電影?最為人熟知的做法,就是在透明膠卷(clear film)上上色或黏貼,例如紐西蘭藝術家Len Lye的《Color Box》1http://www.lenlyefoundation.com/films/a-colour-box/21/. 2021年12月13日點閱。即為一例,以繽紛的顏料在膠卷上直接繪畫,不使用攝影機便可以完成充滿視覺韻律的「彩色」電影;美國藝術家Stan Brakhage的《Mothlight》1https://film-makerscoop.com/catalogue/stan-brakhage-mothlight. 2021年12月13日點閱。則是拋棄電影「影格」(frame)的連續性,將膠卷視為長條狀的畫布思考,把蛾和花瓣等材料貼附於膠卷上,創造出由靜態的材質轉變為動態的新美感。另一例是加拿大動畫家Norman McLaren1https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/features/where-begin-norman-mclaren. 2021年12月13日點閱。 的《Blinkity Blank》,採用刮除藥膜(emulsion)的方法,刻劃出一條條極具手感的線條,在平面的膠卷上營造出具空間深度感的動畫風格。

上述三部電影的共同點,除了皆為未經攝影機曝光的創作之外,在於都專注於突顯電影膠卷的性質。這些電影突顯了膠卷的透光性、材質性以及以1秒18格以上的快速放映特性。這樣的手法,促使我們思考電影畫面的生成是否一定要透過曝光?面對抽象的影像,我們的觀影期盼又是什麼?靜態圖像與動態影像互相轉換的關聯性為何?這些種種想法,都將導向一個終極問題:「電影究竟是什麼?」我的第一部作品《Cotton Sugar》,在誤打誤撞之下,開啟這段思考何謂電影的旅程。

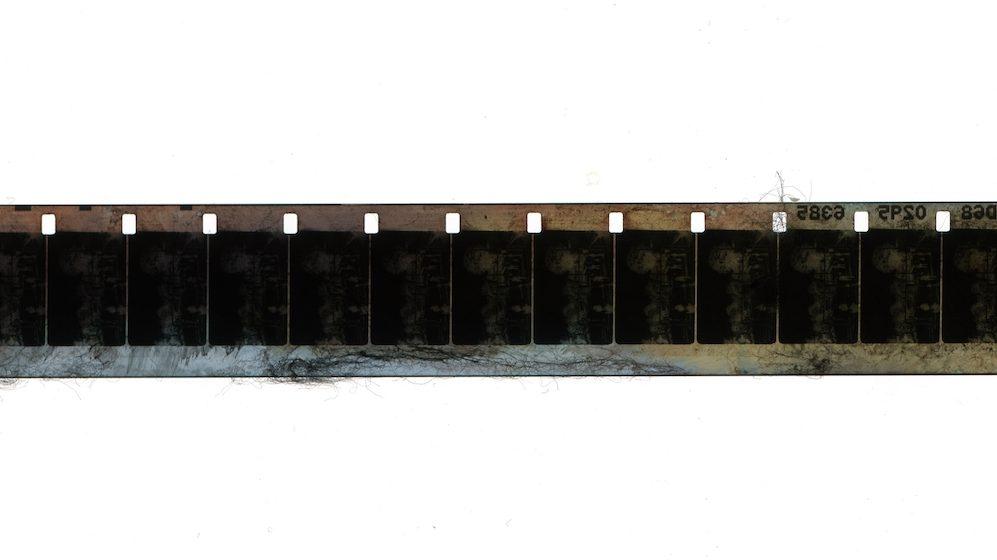

電影膠卷染色是電影史上很重要的階段,那是人類在黑白電影時代渴求看到色彩的一種救贖。當我知道膠卷可以染色之後,我就夢想著我的黑白電影可以擁有極端鮮豔的色彩,因此我想到的方法是用化妝棉包覆膠卷,再滴上布料染劑而後靜置12小時以上,如此一來膠卷便可以浸泡在化妝棉中,慢慢吸收染劑,從而顯現均勻和飽和的顏色!於是,當時在藝術學院的我,興奮地進行著這個小計畫。我將膠卷放在教室裡過夜,期待隔天的驚人成果。隔日,我一到學校馬上打開化妝棉……啊!的確驚人,驚人到我欲哭無淚,因為化妝棉的棉絮全都黏在我的膠卷上。我趕緊以專用清潔劑拼命擦拭,但是棉絮已經徹底黏住,很難移除……這時候,Janis老師幽幽地走到我的背後問:「你為什麼不先放出來看看?」我硬著頭皮想,也只能試試看了。放映機答答答的聲響,光源一投影在銀幕上時,我聽到的是同學和老師的驚呼讚嘆。萬萬沒想到,棉絮在銀幕上跳著絢爛的舞是那麼的美麗。我的電影不僅上了顏色,還多了一層新的影像:棉絮和我拍攝的畫面互相交織、共舞。之後,我便以同樣的技巧完成了《Cotton Sugar》1https://www.hsutchu.com/cotton-sugar. 2021年12月13日點閱。,這件作品為我開啟了另一種關於電影的想法。我意識到電影的「內容」不再侷限於畫面上的象徵寓意或訊息傳遞。對於製作影像的新創意和實驗,也可以是最有力的創作理念。「手作電影」的創作方向,相當適合結合手工與電影,而我自己也很喜歡手工藝,在創作的道路上,因此終於找到了自在的步伐。

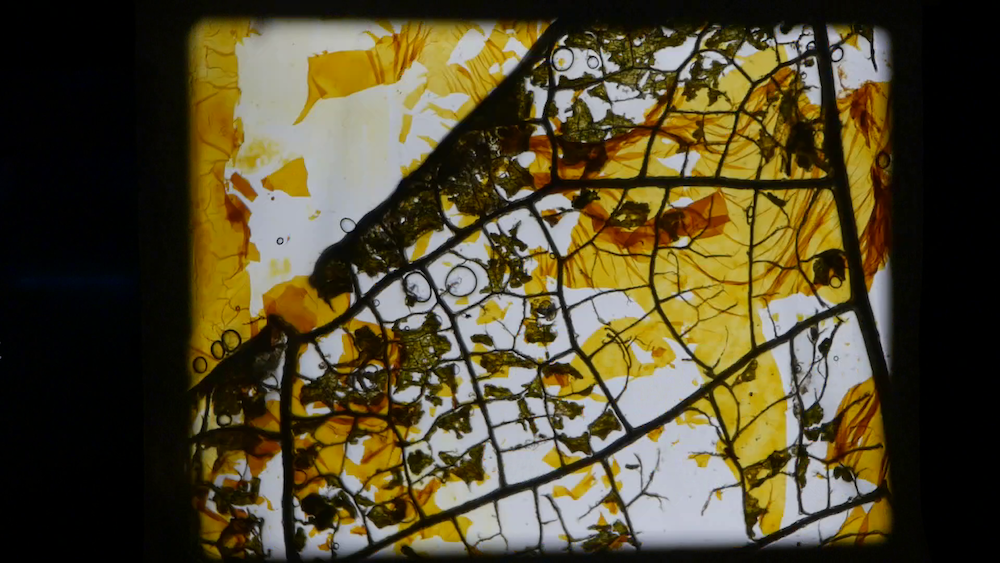

2016年,我於蕭壠國際藝術村駐村時,再次嘗試以手作電影創作。駐村的地點,正好在我的家鄉台南。因此,我以「落葉歸根」為概念,將菩提葉和血桐葉製作成葉脈後,再貼附於膠卷上放映,同時運用展覽場地的特性,結合天花板的梁柱完成了一個大型的迴圈裝置(loop),作品名為《落葉歸影》1https://www.hsutchu.com/fallen-leaves-return-to-film. 2021年12月13日點閱。。

回顧在美國求學的三年,我很幸運地在一個設備齊全和擁有各種豐沛資源的環境下學習。然而,就在我畢業之際的2010年,全球膠卷的使用率走下坡,柯達公司屢次宣布破產1柯達公司目前仍有生產攝影和電影膠卷。,膠卷從創作者理所當然使用的媒材,頓時轉變為一種落伍、過時的堅持,尤其在數位器材蓬勃發展的時代下,使用膠卷似乎必須搭配一個合理的理由。當時各種二手電影器材在跳蚤市場開始湧現,這些被視為淘汰物甚至廢鐵的器材,販售的價格都非常便宜。我在這一波出售潮流中,收購了不少物美價廉的設備。2011年,這些重達40公斤的器材跟著我飄洋回台,可惜在種種原因之下,被我靜放在家中,一直到2015年才有契機重回舞台。

2015年,清華大學藝術中心的陳若怡老師大膽提議將手作電影以工作坊形式帶入校園,她認為讓學生接觸到不同的電影創作,就算材料費再貴也值得。我當然躍躍欲試,畢竟能夠將所學回饋、傳承下去是很幸福的事情。於是我們在2015年的秋季成功開辦了為期四天、完整的手作電影工作坊。

完整的工作坊強調的是個人的創作,學員在了解電影原理和電影史之後,就要開始獨力完成約1分半鐘(50呎)的作品,而且不能仰賴我提供的材料,必須要尋找自己的媒材和手法。工作坊中除了創作,學員也必須要學會使用硬體設備,例如放映機、看片機或接片機等,因為我認為學會膠卷設備的使用也是學習電影很重要的過程,這樣才能體會電影真正的時間感。在這一次的嘗試之後,許多文化單位開始對手作電影產生興趣,我因而陸續分別與空總臺灣當代文化實驗場C-LAB、國立台灣美術館、宜蘭映像文化節、新板藝廊、晶體影像、富邦文教基金會等單位合作,至今總共舉辦了數十場的工作坊。2019年,我也有幸申請到國家藝術基金會的「海外藝遊」計畫,前往日本舉辦了兩場的活動。在這幾年大量累積的教學經驗之下,工作坊的類型從個人創作發展出團體創作形式。團體創作的成員以親子與兒童為主,設計了約四小時的體驗式課程,讓學員們一起圍在桌子旁,一同製作約3分鐘長度(100呎)的作品。這樣的創作過程,讓人可以親近思考電影膠卷的物理性、透光性,以及靜態轉為動態的視覺差異感。

.JPG)

.jpg)

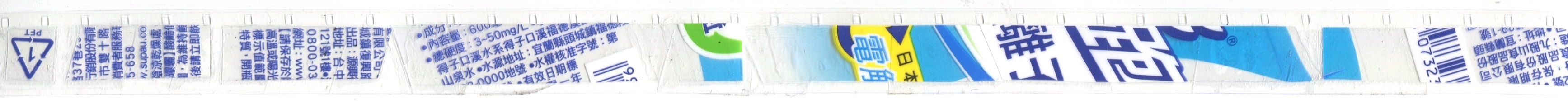

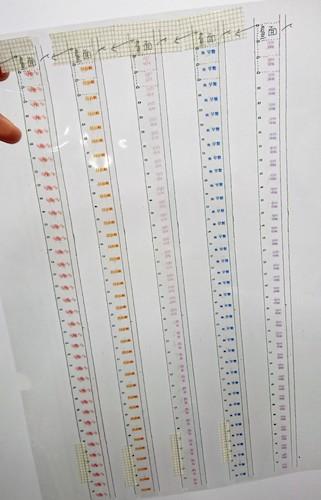

生活中的小物件,是我在創作和教學上的主要媒材與靈感來源。工作坊的桌子上,常常放滿奇奇怪怪的東西,例如雞毛撢子、頭髮、狗毛、灰塵、指甲油、昆蟲、植物、咖啡渣等等。2020年在C-LAB的工作坊中,學員劉也凡的素材就讓我印象深刻,他使用的是各種透光的包裝材料。這些包裝其實非常常見,比如寶特瓶外包裝、泡麵塑膠袋等等,在他的創作的過程中,發現了不同的厚度、印刷方式都會影響最後投影的效果,所以只有某幾種塑膠包裝材才適合黏貼於膠卷上。清華大學的若怡老師在我們開辦第二次工作坊的時候,也有驚人的創意。她直接將文字「列印」在透明膠卷上,因為我們使用的16mm膠卷的面積非常小,大約手指指甲的大小而已,加上一條一條的膠卷經過印表機時會些許滑動,她實驗了好幾次之後,終於找到最佳的排版和列印方式。將膠卷投影放大之後,我們才第一次看到被放大的噴墨文字的特殊效果。同樣在C-LAB工作坊的學員劉欣玫,採用墨水上色手法,雖然使用顏料繪製膠卷不是新的技術,但是她選用的白板筆補充墨水,色彩效果醒目。欣玫的上色順序、時機和設計恰到好處,視覺韻律感十足,另在某些段落貼上黑色細長的玻璃紙,添增了影像的層次。她的作品是我目前看過墨水掌握度最好的一件。

我認為「手作電影」在概念化之後,膠卷不再是唯一可能的媒介。比方使用文具店販售的透明片取代電影膠卷,在完成繪製之後掃描或拍照,再以連續單張照片的方式完成具有透光、投影質感的作品。如果不堅持透光,但喜歡動態抽象的視覺韻律,則可以製作手翻書,一張一張的繪製,完成到上百張的作品也都不是問題;又或可以利用一般攝影用的底片,從鐵罐內拉出底片後刮除藥膜創作。我的手作電影創作與教學,是對早期電影史多元媒介的再詮釋。在令人目眩神馳的新科技與VR世代,我仍期待動態影像的魅力,可以在舊媒材與日常物件中再生。